天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

天天新闻

天天在线汽车

天天在线文旅

天天财经116

天天在线App

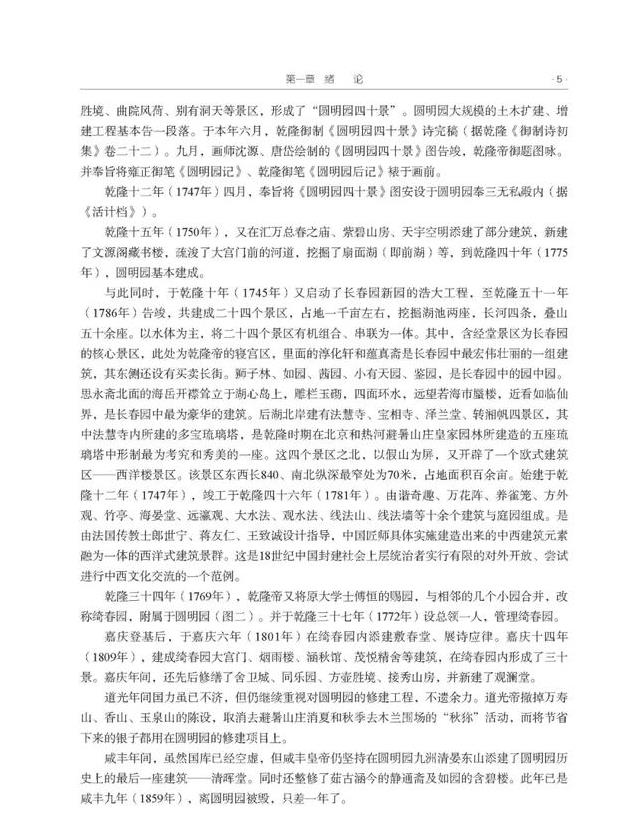

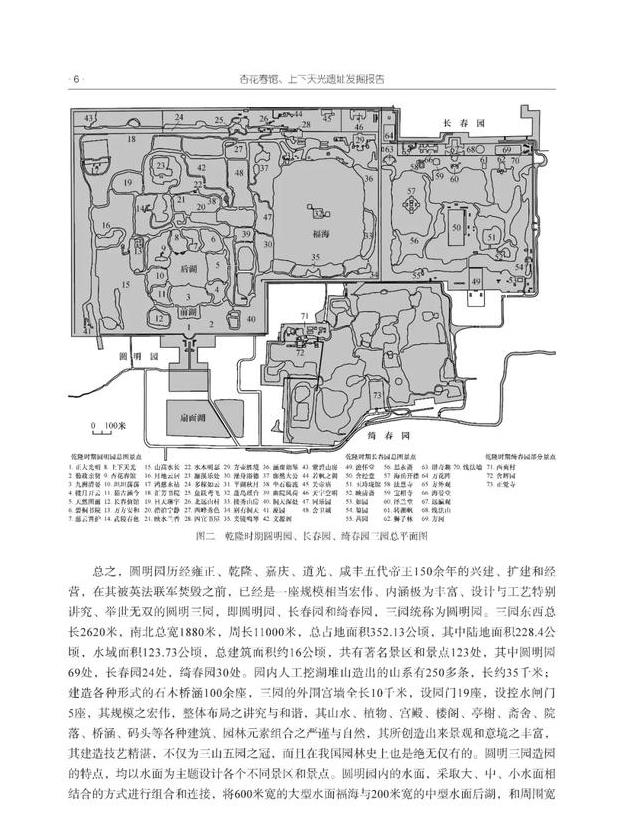

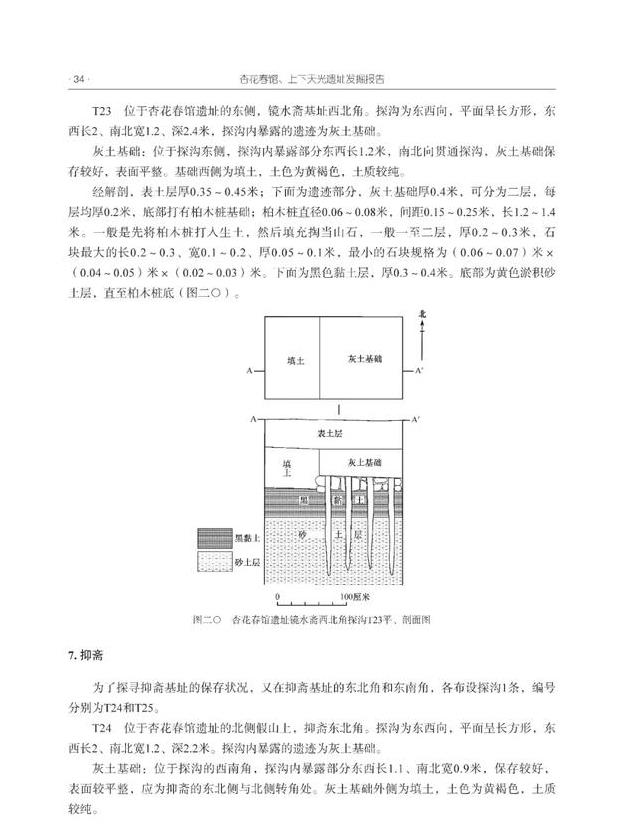

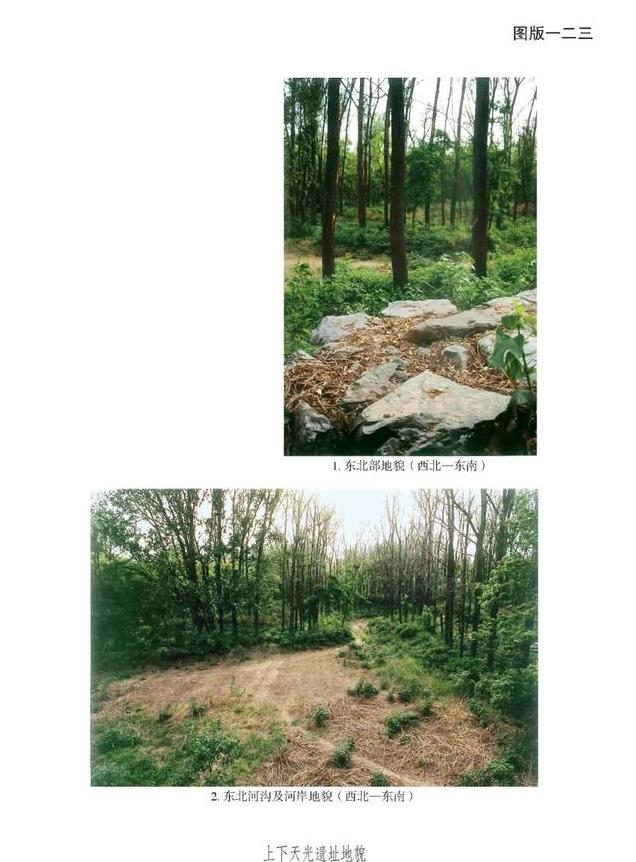

上下天光是圆明园四十景之一,其设计灵感来源于北宋文人范仲淹在《岳阳楼记》中描绘的“上下天光,一碧万顷”之景。这一园林景观依水而建,位于圆明园九洲景区后湖北岸,同时也是九洲九岛之一。整个景区四周环绕河湖,南北长约130米,东西宽约105米,占地约1.05公顷。北、东、西三面由人工堆叠的土石假山围合,西南方向设有一座三孔木桥,与杏花春馆相连,可通过此桥进入景区。南面紧邻湖泊,地势平坦,建有一座二层阁楼——上下天光观景阁。该建筑采用歇山卷棚顶结构,四面设回廊。景区内还有一处幽静的庭院“平安院”,院内外植满花木竹石,环境清幽,东侧同样设有一座三孔木桥,与慈云普护相接。

2004年初,北京市文物研究所圆明园考古队对上下天光遗址展开考古勘察。从2003年4月至2004年11月,团队在遗址区进行了系统性的发掘工作。此次考古共布设了60个10米×10米的探方,由于部分区域受到周边土石假山的影响,实际发掘探方52个。除南侧湖中曲桥的发掘面积外,陆地发掘区总面积达到5200平方米。

发掘过程中,共揭示出14处清代建筑基址,包括上下天光大殿的基址、平安院内3座房屋的遗迹、院外9处房址。此外,还发现了8条不同规格、材质及铺设方式的甬路,以及一处完整的排水系统。同时,考古队对遗址范围内的3座人工堆叠假山进行了测绘研究。按照圆明园管理处的要求,团队还对上下天光大殿南侧湖中一座被淤泥掩埋的曲桥基址(编号Qiao-12)进行了全面发掘。该曲桥的发掘报告暂未公开,计划纳入未来出版的《圆明园西部桥涵遗址发掘报告》。

通过遗址出土的建筑遗存,考古学者将上下天光遗址的历史遗迹划分为六个时期:

这一时期的遗迹主要为平安院北侧F4房址。F4位于平安院北墙附近,部分建筑基址被土山覆盖,部分被院墙破坏。根据地层关系分析,F4的建造年代早于平安院,因此可推测其属于康熙后期遗存。当时,该景点仍为胤禛赐园十二景之一。

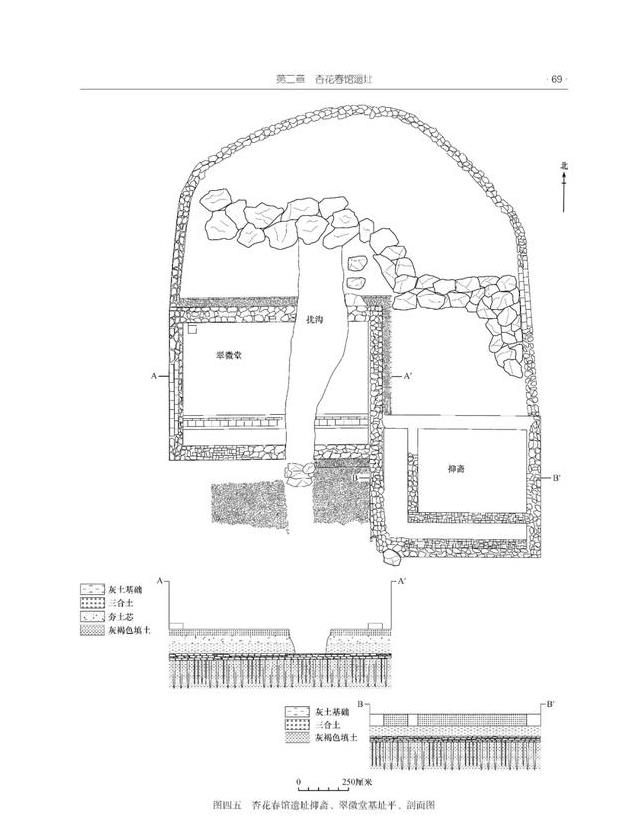

此阶段的遗存包括平安院及院内三座房屋(F1、F2、F3)。根据雍正四年(1726年)和雍正五年(1727年)《活计档》的记载,以及乾隆四十二年(1777年)成书的《日下旧闻考》所述,可确认这些建筑属于雍正初年建设。

此阶段的遗迹包括遗址东南角的F12房址、临水三开间歇山敞厅基址,以及北部的F7房址。在乾隆九年(1744年)绘制的《圆明园四十景图咏》中,可见东南角确有一座三开间歇山顶敞厅,与F12基址位置吻合。此外,F7房址位于遗址北部,考古发现其原本为三间正房,坐北朝南,屋顶为卷棚式,与史料记载相符。

这一时期的遗迹主要包括上下天光大殿前的平台及湖中曲桥的基础。在本次发掘中,发现了大殿前平台及12号曲桥两侧六角亭的柏木桩遗迹。结合乾隆三十五年(1770年)内务府奏销档的相关记载,可证实此时期建筑格局的变迁。

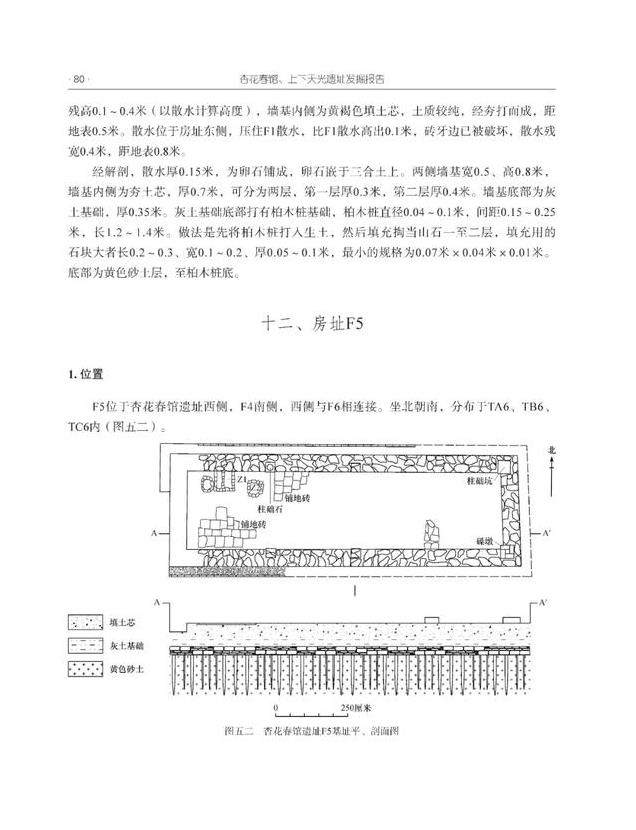

此阶段的遗迹包括涵月楼,即原先的上下天光大殿,以及景区北部的F5、F6号建筑。这一变迁可从道光六年(1826年)道光帝批复的样式雷《涵月楼》改建设计图中得到印证,该工程于道光七年(1827年)竣工。

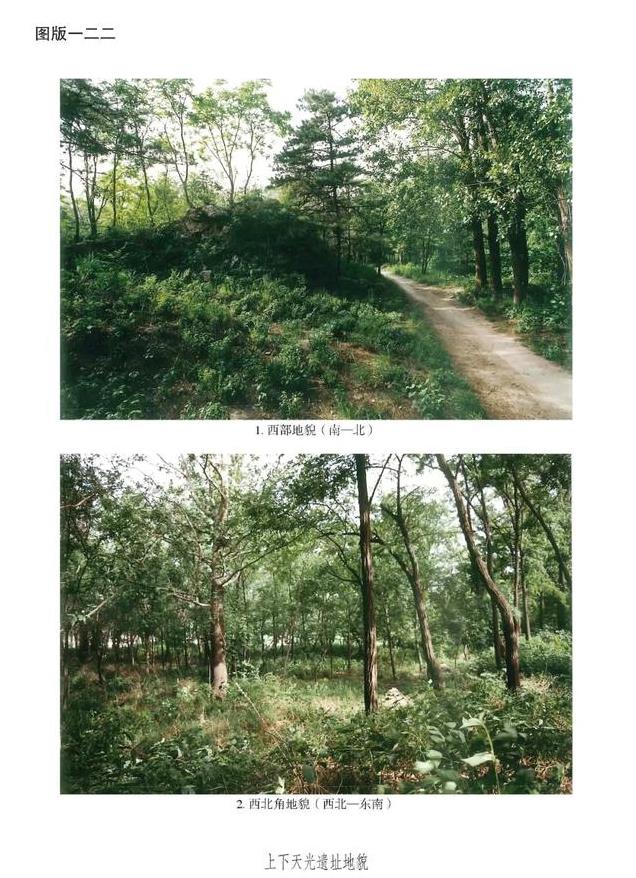

这一时期的遗迹包括三座人工堆叠的假山S1、S2、S3。S2位于遗址西部,呈南北走向,包围F9和F13,压覆L3、L5、L6等早期遗迹,现存最高点海拔45.4米。S3位于东南部,呈东西走向,部分房址和甬路被其掩埋。S1则是现代堆砌的假山,分布在遗址西、北、东三面,与早期遗迹的堆叠关系清晰可见。

上下天光不仅是圆明园四十景之一,更承载了清代园林艺术的发展演变。通过考古发掘,不仅揭示了这一景点的建筑布局及其不同历史时期的变迁,也为研究清代皇家园林提供了重要资料。这些考古成果不仅为圆明园的保护与修复提供了科学依据,也进一步展现了这座皇家园林的辉煌历史。